PNU 리서치

- 메인으로 이동

- 연구/산학

- PNU 리서치

물리학과 이재광(사진) 교수 연구팀이 산화물 내에서 강유전성(전기 신호에 따라 극성이 바뀌는 성질)을 원자 수준까지 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원리를 규명했다.

이번 연구에서는 물질 내 ‘포논(phonon)’이라는 미세한 격자 진동이 서로 분리돼 개별적으로 움직일 수 있는 분리(decoupling) 메커니즘을 이론과 실험을 통해 밝혀냈다. 향후 차세대 양자 트랜지스터, 초고밀도 메모리, 인공지능 소자 개발 등 다양한 활용이 기대된다.

물질 내 격자(원자들이 공간 속에서 규칙적으로 반복되는 배열)들은 정지해 있는 것이 아니라 마치 서로 스프링으로 연결된 듯 진동한다. 이 격자의 진동을 물리학에서는 ‘포논’이라 부른다. 지금까지는 이 포논들이 서로 얽혀 움직이기 때문에 개별적으로 제어하기 어렵다고 알려져 있었다.

하지만 이번 연구에서는 포논들이 서로 분리돼 원자 수준에서 독립적으로 움직일 수 있는 메커니즘을 밝혀낸 것이다. 특히 강유전체 물질 내 포논은 ‘강유전성’과 관련 있어 포논을 정밀하게 제어하면 전기적인 성질도 원하는 대로 조절할 수 있게 된다.

‘강유전성(ferroelectricity)’이란 외부 전기장에 의해 물질 내부의 전하 분포가 바뀌고, 전기장을 제거해도 그 상태가 유지되는 특성이다. ‘전기를 기억하는 성질’로 볼 수 있다. 정보를 저장하거나 지우는 메모리 소자의 핵심 원리다. 따라서 원자 수준 내 독립적 포논 제어로 원자 수준의 강유전성 제어와 이를 기반으로 새로운 형태의 초고집적 양자 소자 개발이 가능하게 되는 것이다.

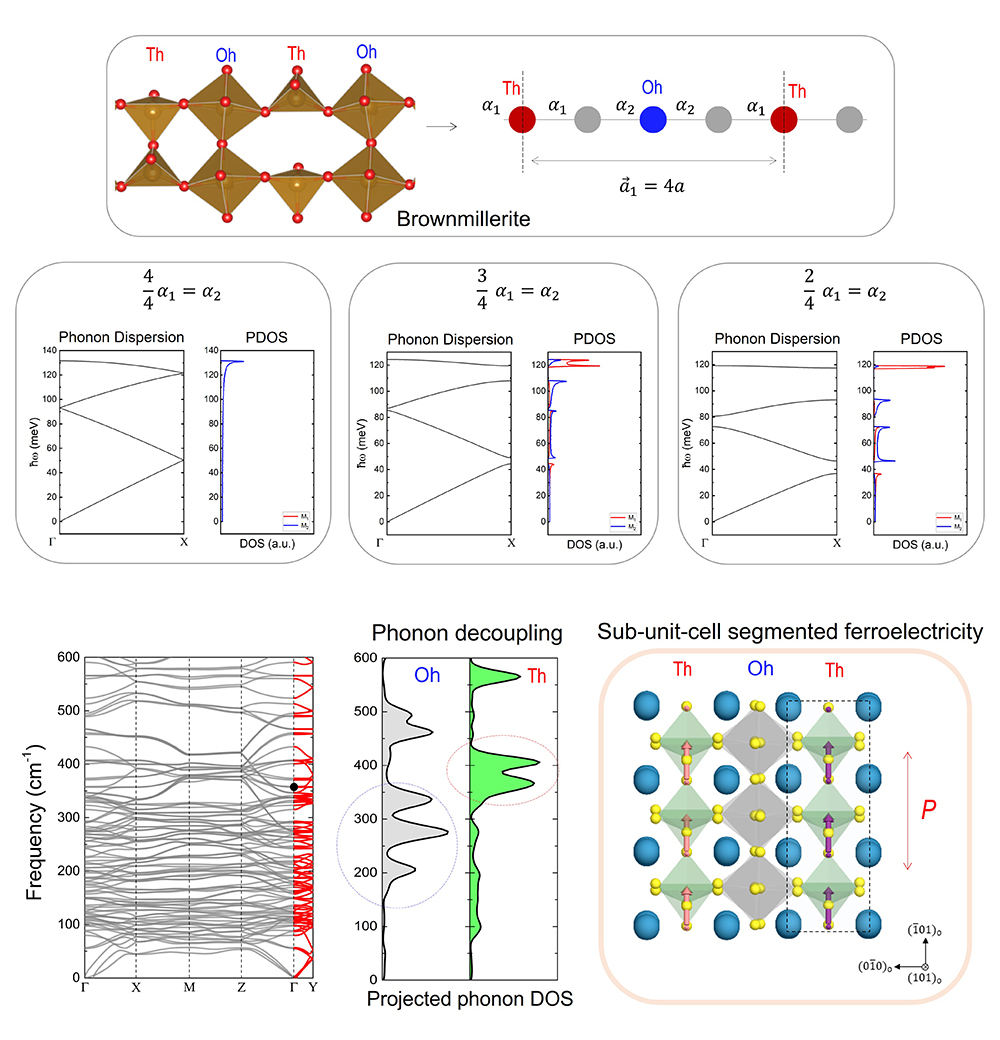

이번 연구에서 연구진은 브라운밀러라이트(brownmillerite) 구조를 가진 SrFeO2.5라는 산화물을 이용했다. ‘브라운밀러라이트’는 산화물 결정구조의 한 종류로, 특정 산소 원자가 결핍된 구조를 갖고 있다. 규칙적으로 배열된 벽돌집(결정구조)에서 일부 벽돌(산소)이 빠져 있고, 그 빈자리를 활용해 전기적·자기적 성질을 바꿀 수 있는 ‘스마트 집’ 같은 구조라고 보면 된다.

SrFeO2.5는 팔면체(Octahedral, Oh)층과 사면체(Tetrahedral, Th)층이 교대로 연결돼 있는 산화물로, SrFeO2.5의 강유전성은 상대적으로 가벼운 산소 변위에 의해 결정된다. SrFeO2.5의 격자는 Oh 산소와 Th 산소, 그들 사이의 산소, 그리고 그들이 각각 서로 다른 스프링(spring) 상수 α1, α2로 연결돼 원자 4개로 이뤄진 1차원 모델로 표현이 가능하다.

이재광 교수팀은 모델 분석과 전자구조 계산을 통해, 특정 조건(두 가지 원자 간 연결 세기의 비율이 2 이상)이 충족될 때, 격자 진동이 분리돼 독립적으로 움직인다는 사실을 밝혀냈다.

【원자 수준 강유전성 제어 phonon decoupling 메커니즘 규명】

이재광 교수는 “이번 연구는 원자 수준까지도 강유전성이 제어되는 새로운 형태의 포논 분리(phonon decoupling) 메커니즘을 밝혀낸 연구 성과로, 향후 초고집적 양자 소자 개발 연구에 핵심 이론이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 논문은 부산대 물리학과 진영록 석박사통합과정생이 제1저자, 이재광 교수가 교신저자로, 성균관대·포항공대 공동연구로 수행됐다.

- 논문 제목: Sub-unit-cell-segmented ferroelectricity in brownmillerite oxides by phonon decoupling(포논 분리 기반 단위격자보다 작은 규모의 브라운밀러라이트 산화물 내 강유전성)’이라는 제목으로 국제 학술지 『Nature Materials』 온라인 5월 20일자에 게재됐다.

- 논문 링크: https://doi.org/10.1038/s41563-025-02233-7

해당 연구는 과학기술정보통신부 재원의 한국연구재단 기초연구실(BRL) 사업과 교육부 재원의 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥세터 지원을 받았다.

[Abstract]

The ultimate scaling limit in ferroelectric switching has been attracting broad attention in the fields of materials science and nanoelectronics. Despite immense efforts to scale down ferroelectric features, however, only few materials have been shown to exhibit ferroelectricity at the unit-cell level. Here we report a controllable unit-cell-scale domain in brownmillerite oxides consisting of alternating octahedral/tetrahedral layers. By combining atomic-scale imaging and in situ transmission electron microscopy, we directly probed sub-unit-cell-segmented ferroelectricity and investigated their switching characteristics. First-principles calculations confirm that the phonon modes related to oxygen octahedra are decoupled from those of the oxygen tetrahedra in brownmillerite oxides, and such localized oxygen tetrahedral phonons stabilize the sub-unit-cell-segmented ferroelectric domain. The unit-cell-wide ferroelectricity observed in our study could provide opportunities to design high-density memory devices using

phonon decoupling.

- Authors (Pusan National University): Yeongrok Jin, Prof. Jaekwang Lee (Department of Physics)

- Title of original paper: Sub-unit-cell-segmented ferroelectricity in brownmillerite oxides by phonon decoupling

- Journal: Nature Materials

- Web link: https://doi.org/10.1038/s41563-025-02233-7

- Contact email: jaekwangl@pusan.ac.kr